レザークラフト初心者の方から

こういった質問をよく受けます。

革の手縫いって「レザークラフトの醍醐味」と私は考えます。

手縫いした糸の縫い目が綺麗なことは、レザークラフター冥利に尽きます。

しかし

という初心者の方。

TAIGAの経験と知識から、そんなみなさまへ

について詳細解説します!

革を手縫いするために必要な道具

まずは、TAIGAが革を手縫いするために必要な道具を揃えてみました。

糸切バサミとライター以外は、レザークラフト用のものになります。

今回使用する糸は「シニュー糸」といって、本来は動物の腱で作った糸のことですが、現在はポリエステルなどの合成繊維です。

通常ロウ引き糸を使用する場合、余分なロウを布の切れ端などで拭き取る必要があるのですが、私の使用しているシニュー糸は拭き取る必要がないものを使用しています。

シニュー糸によっては拭き取らないとならないものもありますので、糸の状態を見て拭き取るかどうかを決めます。

シニュー糸は強く、割とコスパが良いというのもあり、TAIGAは普段使いしております。

しかし、糸の縫い目は綺麗かというと普通くらいで、一番綺麗に見える糸は、私の感想ではビニモ糸だと考えます。

レザークラフト好きな人だと、ナチュラルな感じのシニュー糸好きな人が多いですね。

手縫いする前の準備

手縫いする前には、手縫い用の穴をヒシ目打を使用してあけておく必要があります。

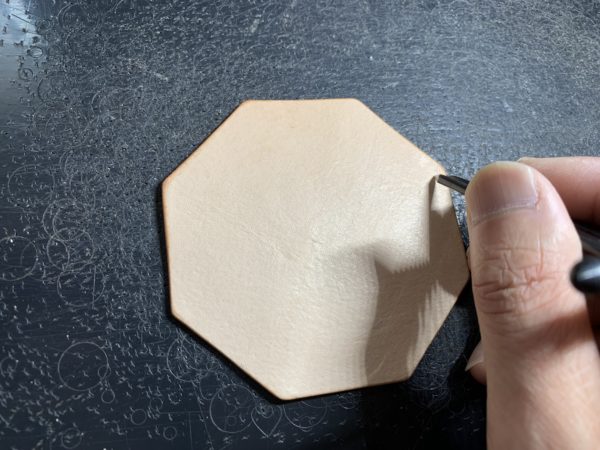

①ブラックディバイダーを使って、革の縁から5mmで縫い代線を罫書く

今回、八角形コースターを使います。

縫い代線の間隔は、縁から3~5mm程度が定番のようです。

ただ、初心者の方が3mm間隔にすると、ヒシ目打ち失敗した場合や手縫いの際の失敗などで、革の縁にまでヒシ目打の穴が貫通するといったことが結構あります。

失敗しやすいのは、厚い革にヒシ目打を打ち込んだ際で、チカラが入ってしまい、斜めに打ち込んでしまうといったことが起きてしまいます。

そこで、TAIGAがオススメするのは

ことです。

ヒシ目打を少し斜めに打ち込んでしまっても、5mmとっていれば革の縁まで貫通することは、まず防止できます。

ブラックディバイダーの罫書き針間隔を5mmにセットします。

革の縁に片方の罫書き針を引っ掻けながら、革の内側にある罫書き針で5mmの間隔を罫書きます。

これで革の縁から5mmのところに、縫い代線を罫書くことができました。

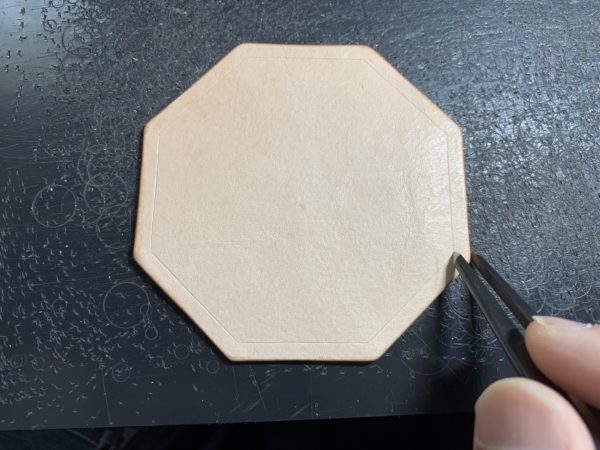

②ヒシ目打で菱目穴(手縫い用の穴)の間隔を探る

手縫いが綺麗に見えるコツの一つが

です。

菱目穴の間隔が均一でなければ、手縫いされた糸の長さもバラバラになり汚く見えてしまいます。

そのため、ヒシ目打を打ち込む前に、菱目穴の間隔を探る必要があります。

探るというか、実際にヒシ目打の目打ち部分を縫い代線上に置き、跡をつけていきます。

最初、巾2.5mmのヒシ目打をつかって跡をつけてみましたが、どうも菱目穴が均一にならなかったため、巾2.0mmのヒシ目打ちを使い修正しました。

ヒシ目打ちは最低でも2種類の巾のものを用意しておいた方が、何かと便利です。

とりあえず、巾2.5mm(5mmピッチ)のものと巾2.0mm(4mmピッチ)のものが最初あれば、問題ないです。

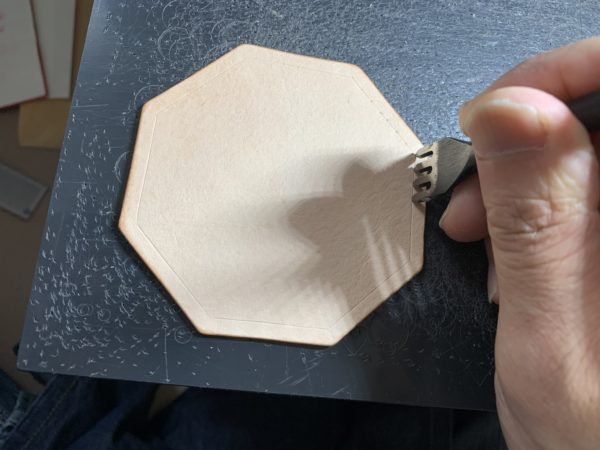

③菱目穴の間隔が問題なければ、ヒシ目打を革槌を使って革に打ち込んでいく

ヒシ目打を打ち込むコツは

です。

決してヒシ目打を斜めに打ち込んではダメです。

これは失敗になってしまいます。

手縫いも汚くなってしまう原因です。

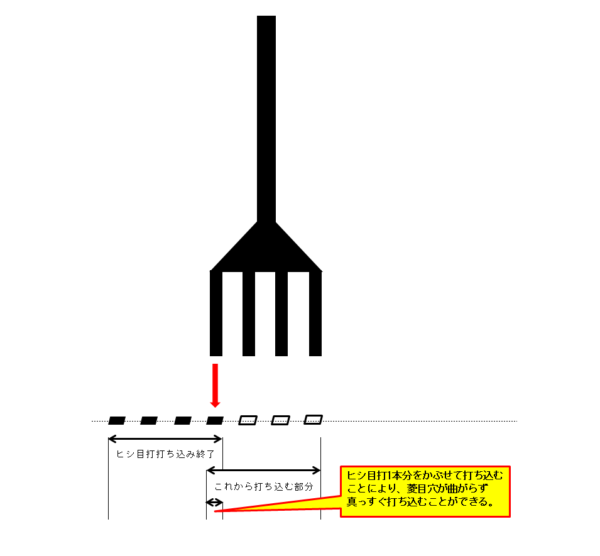

また直線を打ち込む際のコツとして図を見てください。

先に打ち込み終わった菱目穴の最後の穴に、これから打ち込むヒシ目打ちの先頭1本目をかぶせて打ち込みます。

こうすることで曲がらず、直線に打ち込んでいくことができます。

また直線の最後を打ち込む際に、1本かぶせるだけでは菱目穴がはみだしてしまう場合、2本や3本かぶせる方法もできます。

打ち込む際は、ヒシ目打を革に対して垂直に。

革槌もヒシ目打ちの真上から打ち込んだ方が、菱目穴が斜めにあくのを防ぎます。

あと、打ち込む際のチカラの加減も手縫いを綺麗に見せるコツの一つ。

が一番良いチカラの入れ加減です。

打ち込み過ぎは、手縫い跡を汚く見せてしまうのもあるのですが、厚い革だとヒシ目打を抜く際に余計なチカラがかかってしまい、思わぬキズやシワを革に与えてしまう恐れがあります。

打ち込み過ぎには注意しましょう!

菱目穴の打ち込みが終わった8角形コースターを見てみます。

【打ち込み側 表面】

【打ち込んだ裏側 裏面】

これに注意して菱目穴をあけましょう。

手縫いする長さによって、糸の長さが変わる

手縫いに必要な糸の長さは

が基本とされているようです。

私もレザークラフト最初の頃は、この基本を守っていました。

確かにこれだけ糸を長くすると、よほど変な手縫いをしない限りは途中で糸が足りなくなることはありません。

しかし、縫い終わった後に残る糸がもったいないんです。

長く残って、他の手縫い場所に使えるくらいなら良いのですが、中途半端な長さで残ってしまった場合、ゴミとなってしまいます。

そこで、TAIGAがオススメする手縫いに必要な糸の長さは

です。

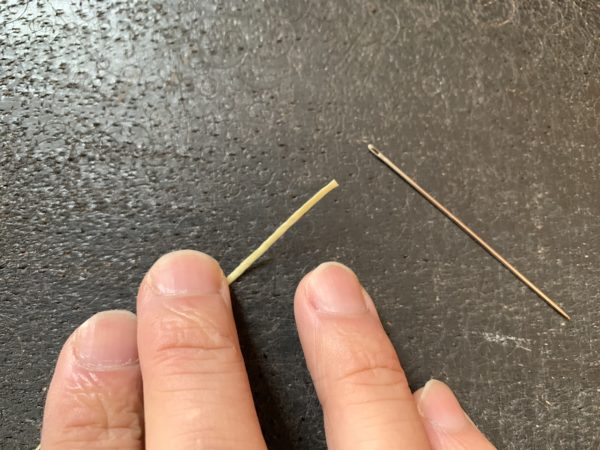

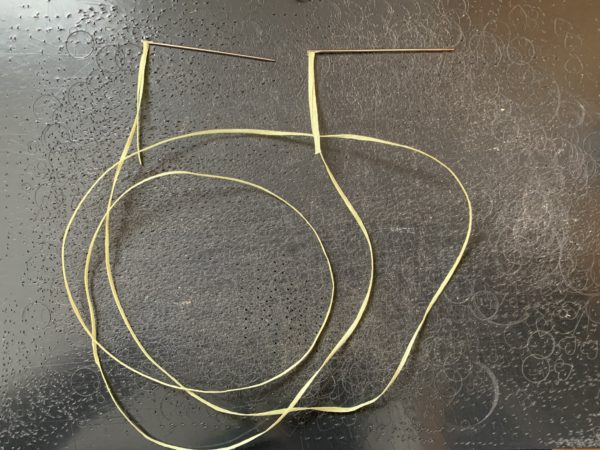

実際に糸の長さの出し方について、写真で解説します。

今回、8角形コースターに打ち込んだ菱目穴の周囲の長さと同じ長さをまずとります。

ちょうど指で差しているところが菱目穴の周囲の長さとします。

この部分を指でつまみます。

指でつまんだところから糸の先までと同じ長さの糸を、残り3回とることで、4倍の長さになります。

4倍の長さになったら、糸を切ります。

これで八角形コースターで使う糸の長さがとれました。

針に糸を通した後の糸止め方法~TAIGA流かんたん糸止め法~

レザークラフトでスタンダードとされている針への糸止め方法は、今回しません!

初心者の方にも簡単にできる「TAIGA流かんたん糸止め法」について、ご紹介します。

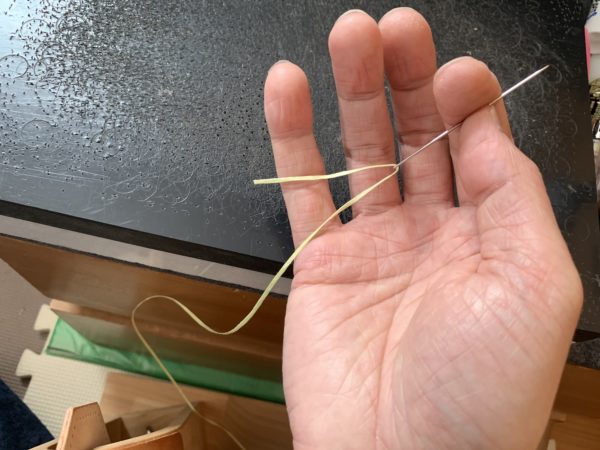

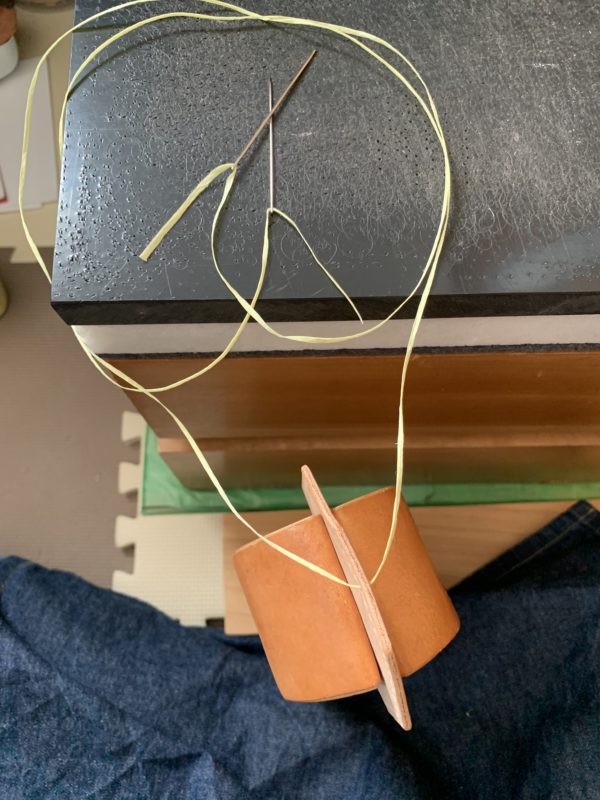

まず針2本と、先ほど切ったシニュー糸を準備します。

1本目の針穴に、シニュー糸の先端を通します。

針穴にシニュー糸を通したら、5cmほど出します。

5cm出したら折り返して終了です。

これが「TAIGA流かんたん糸止め法」です。

正確にいえば、糸止めされてませんけどね(笑)

糸止め(仮)です!

残りもう1本の針穴にも、反対側のシニュー糸の先端を通しておきます。

はい、これで1本のシニュー糸の左右先端に針が通りました。

次に、針の持ち方です。

右利きの持ち方で説明します。

左利きも指の使い方は同じです。

まず針を親指と人差し指でつまみます。

次に、5cm折り返した糸が針穴から抜けないように小指で支えます。

残りの薬指、中指も支えて終了。

これが「TAIGA流かんたん糸止め法」を使った場合の針の持ち方です。

もし針から糸が抜けちゃった場合は、また通して5cmほど折り返して持つだけです。

さあ、手縫いをしよう!

手縫いをする時にあると便利なのが「ステッチングホース」と呼ばれる道具です。

別名称の類似品に「レーシングポニー」というものもあります。

基本、どちらも使用用途は同じです。

無くても手縫いはできますが、今回手縫い方法を詳細解説するために使わせていただきます。

また、レーシングポニーを使用した方が手縫いがやりやすく、糸を引き締める際に左右均等にチカラをかけることができるという利点もあるので、お金に余裕がある時に購入すれば良いです。

①手縫いする八角形コースターを、ステッチングホースにセットする

先ほど菱目穴をあけた八角形コースターをステッチングホースにセットします。

この時、ヒシ目打を打ち込んだ表面を左側に向けるか右側に向けるかで縫い目も少し変わってきます。

どちらに向けても問題はありません。

今回は、ヒシ目打を打ち込んだ表面を左側に向けてセットしてみました。

右側を向いているのは、裏面になっていますね。

それではいよいよ「針貫通の儀」に入りますよ(笑)

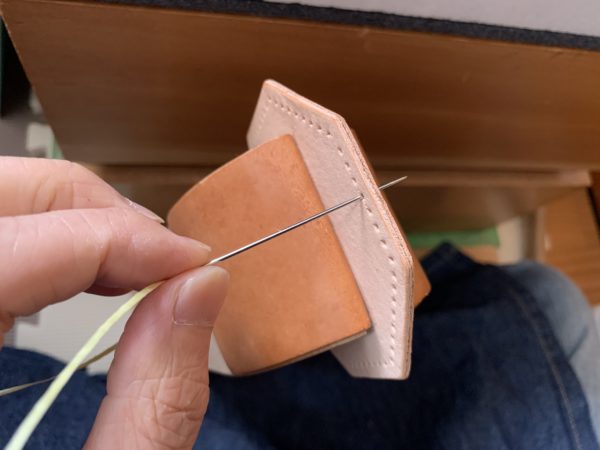

②ステッチングホースにセットした革に、最初の一針目を通す

八角形コースターの場合、八角形を一周手縫いします。

手縫い終わった際の糸始末する場所も考えながら、最初の一針目を通します。

最初の一針目は針を貫通させるだけなので、「左から右」でも「右から左」でも針を刺す方向はどちらでも構いません。

写真では「左から右」に針を通しています。

③最初の一針目を通したら糸の真ん中に革が来るように、左右の糸の長さを均等になるように調整する

一針目を通したら、左側と右側に針が別れます。

この時に、左右の針についている糸の長さを均等になるように長さを調整します。

④左右糸の長さが均等になったら、二針目を通す

一針目を通す時は「左から右」でも「右から左」でも、どちらから通しても問題ありません。

レザークラフトの手縫いは、二針目以降が大事です。

布等を手縫いする時の波縫いは針を1本しか使いませんが、レザークラフトは針2本使い奥から手前に、菱目穴に交互に通して縫っていくという独特な手縫いのやり方です。

菱目穴に交互に通す際に、二針目以降は

①か②をどちらか一つ選び、手縫いが終わるまで延々と繰り返します。

基本は、右利きだと①がやりやすく、左利きだと②がやりやすいと思います。

私は右利きなので、①のやり方で二針目以降、延々と繰り返し縫っていくことになります。

二針目の針を「左から右」に通します。

針が通ったら、最後まで糸を引きます。

二針目が縫えました。

ここで引きすぎると、せっかく糸のセンターに革がきているのがズレてしまうので、引きすぎには注意します。

引き締めるのは、残り片方の針を通してから行います。

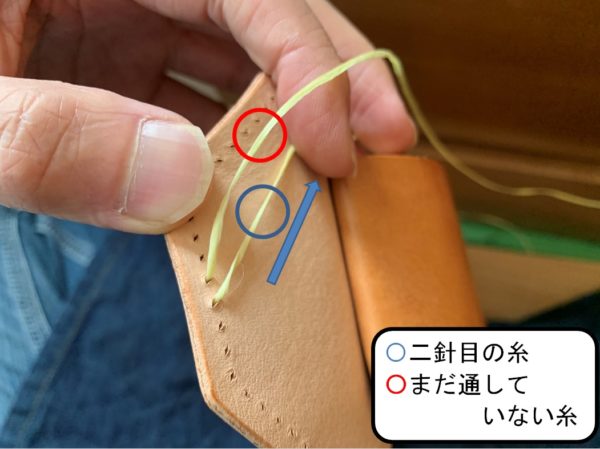

⑤二針目を通したら、まだ通していない糸についている針を三針目で通す

写真は二針目を通した後の革の裏面になります。

革の裏面に菱目穴があいているのは見えますでしょうか?

菱目穴は写真矢印の向きになっているのが、おわかりかと思います。

これは今回、手縫いのやり方をわかりやすくするために、菱目穴の方向まで気を使い撮影しました。

二針目で通した糸を、ちょうど菱目穴の方向(矢印の方向)と同じく引いて、左手でおさえます。

まだ通していない糸の針を右手で持ち、二針目の糸を矢印方向に引いた際にできた隙間(緑色で囲んだ部分)に差して「右から左」に通します。

この時に注意が

です。

二針目の糸自体に針を刺して通してしまった場合、糸が避けてしまったり、縫い目が汚くなります。

針は必ず、菱目穴と二針目で通った糸の隙間に刺してください。

隙間をうまく作るために、二針目の糸を矢印方向に引いておくのがコツです。

⑥三針目を通し終えたら、左右の針を持って糸を引き締める

三針目を通し終えたら、1回目の交互縫いが終わりました。

交互縫いが終わったら、糸を引き締めます。

今回、八角形コースターで使用した革が弱い革のため、引き締め過ぎると縫い目が汚くなってしまうことから加減しております。

革が厚かったり、堅い革だとチカラを少々入れて糸を引き締めます。

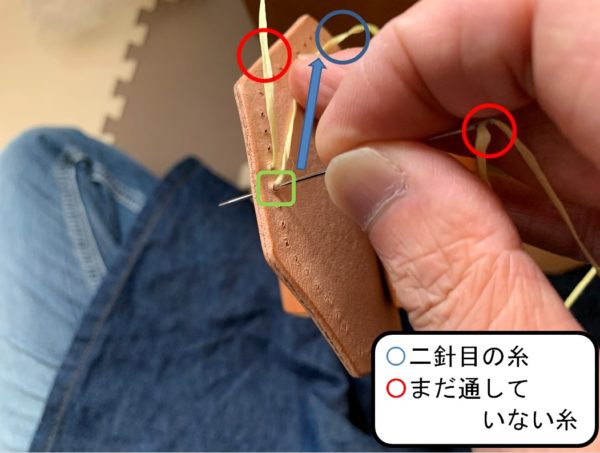

⑦偶数目の針通しと奇数目の針通しを交互に行っていく

あとは二針目(偶数目)と三針目(奇数目)で行ったことを最後まで延々と、交互に行っていきます。

偶数目の針を「左から右」に通して斜め下に引いてますね。

奇数目の糸を偶数目の糸の上側にしています。

偶数目の糸と菱目穴の隙間に、奇数目の針を刺します。

奇数目の糸を通し終えたら、糸を引き締めます。

これを最後まで延々と続けて行ってください。

気を抜くと、縫い目が乱れたりしてしまうのでお気をつけて。

縫い終わりの糸の始末は、綺麗かつ丁寧に~終わり悪ければ全て台無しです!~

さて手縫いが終わったら、最後に糸の始末。

これが失敗すると、今までの苦労が水の泡と化します。

残念ながら、手縫いの工程は最後の糸の始末がうまくいっても「終わりよければ全て良し」にはなりません。

手縫いの丁寧さ、綺麗さとかもあるからです。

ただ、最後の糸の始末を失敗すると「終わり悪ければ全て台無し」になるため、糸の始末は緊張します。

まず縫い終わったら、糸の始末を革の左側でやるか右側でやるかを決めます。

今回は革の右側(裏面)で2本の糸を始末します。

そのため、左側にある針を右側に通します。

これで、針は両方とも革の右側(裏面)に移動させました。

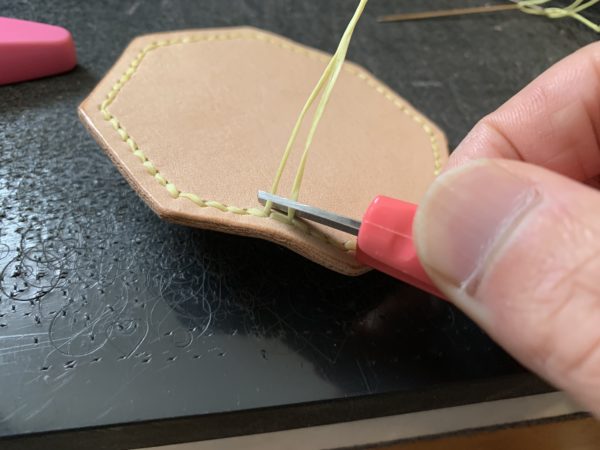

ステッチングホースから革を取り、見やすいようにゴム板の上に置きました。

糸の始末は、2mmだけ残してカットします。

残す糸の長さは、長すぎても少なすぎても始末に失敗します。

だいたい2mmでカットするのがTAIGAはしっくりきます。

革から2mm出ている糸をライターであぶり、シニュー糸をとかします。

ろう引き糸もライターであぶるととけるので、糸の始末は同じです。

シニュー糸が縫い目付近までとけたら、ライターであぶるのをやめ2秒待ちます。

この

ことが、糸の始末のコツです。

遅すぎると糸が固まってしまい始末ができなくなるし、早すぎるととけた糸が汚く伸びてしまいます。

あぶるのをやめてから2秒待ったあとに、ライターの底でとけた糸2つを上から数回押し付けて始末します。

どうでしょうか?

糸の始末、綺麗にできてませんか?

糸の始末や手縫いは、慣れるまでひたすら練習あるのみです。

そこはやはり、レザークラフターへの道。

職人要素も必要なんですね。

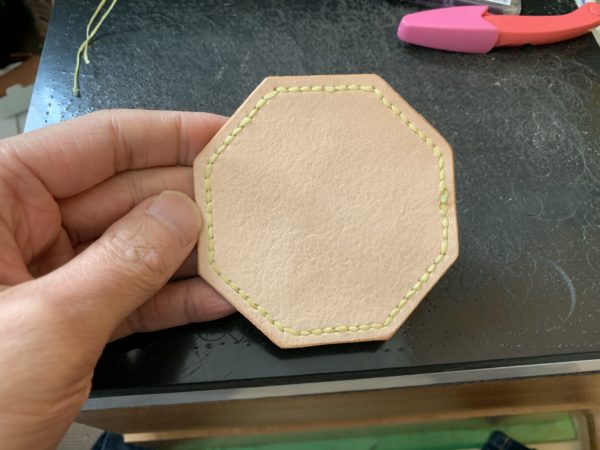

さて、今回手縫いした八角形コースターを見てみましょう。

【裏面 糸の始末あり】

【表面】

残念ながら、革が柔らかく薄かったため、糸の引き締めにチカラを入れることができず、縫い目はあまり綺麗とはいえませんが、これだけできれば良しとします。

ビニモ糸を使用すると、もう少し綺麗な縫い目に見えますよ。

まとめ

手縫いは、作り手の性格が非常に出やすい作業工程です。

落ち着いて、丁寧に。

自分の作品を大切に作っていきましょう!

コメント